Nota técnica elaborada a partir de un cuestionario redactado por la revista Campo para Todos, con el objetivo de difundir el análisis agronómico, sanitario y productivo de la campaña algodonera 2024–2025 en el área de riego de la provincia de Santiago del Estero.

Los autores: Ing. Carlos O. Mitre, Asesor Privado – Safico S.A y Dr. Ramiro Salgado, INTA, comparten su experiencia y visión sobre los desafíos enfrentados y las estrategias implementadas para sostener la productividad en un contexto climático adverso.

1. Desde su experiencia, ¿Qué aprendizajes deja la campaña actual en cuanto a la adaptación del cultivo de algodón a condiciones climáticas tan adversas?

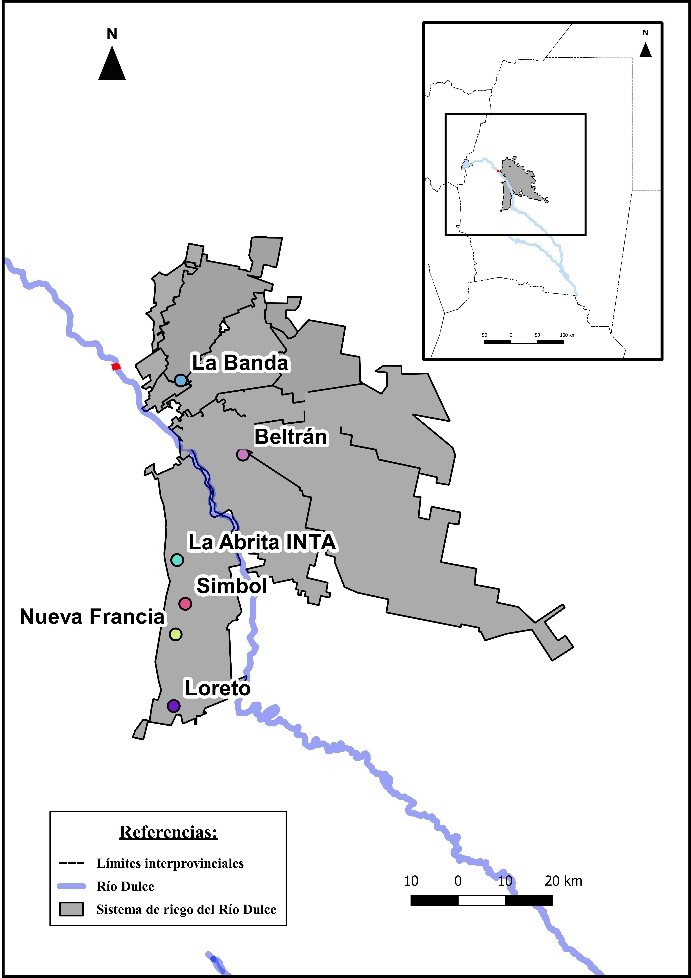

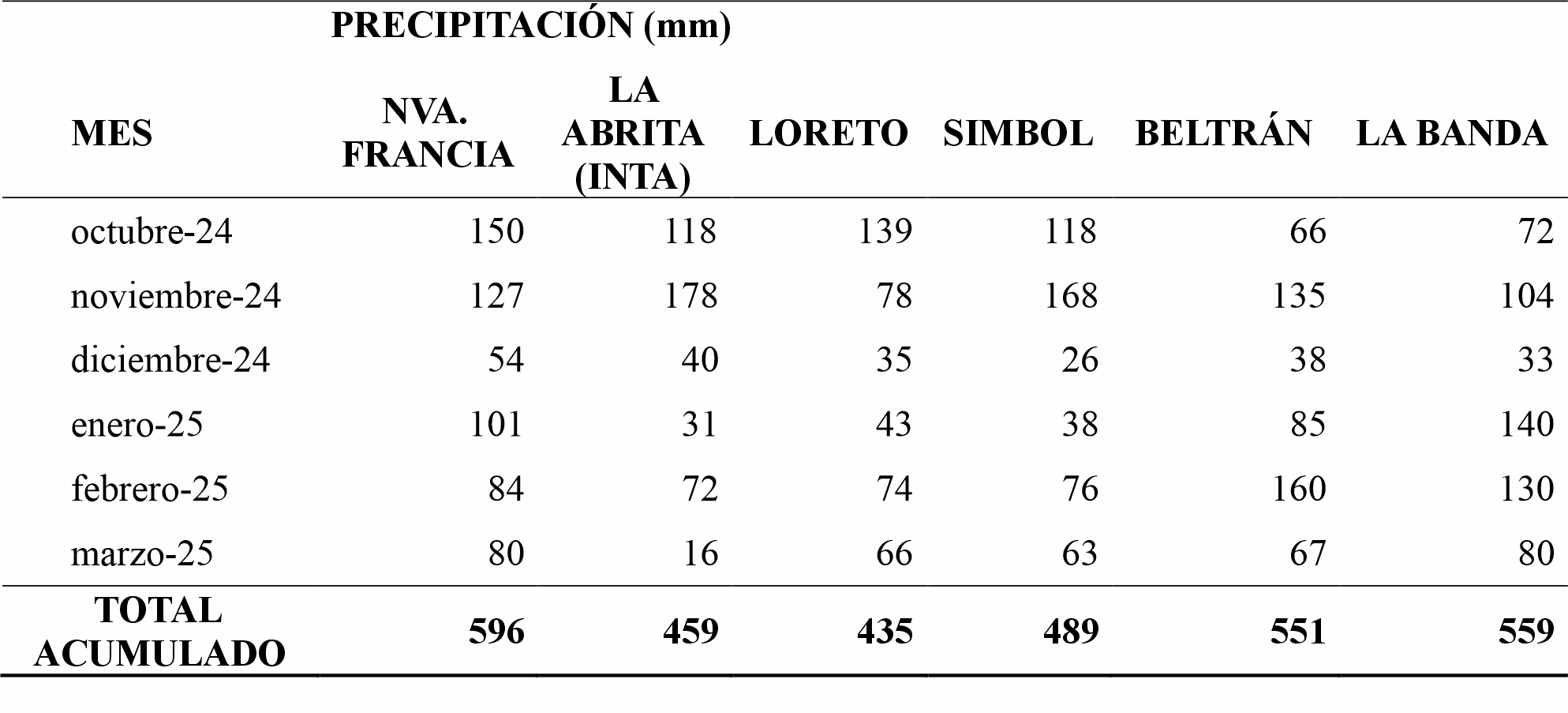

La campaña 2024-2025 dejó en claro que la resiliencia del algodón depende cada vez más de un enfoque adaptativo y de precisión. A diferencia de campañas anteriores con restricciones hídricas más severas, en el seguimiento de 6 localidades del área de riego del Río Dulce (Figura 1), esta tuvo un comportamiento climático más errático con precipitaciones iniciales abundantes (octubre-noviembre), sequía marcada en diciembre y ola de calor en febrero, en plena floración de los lotes sembrados tardíamente (Tabla 1).

Para destacar podemos mencionar la importancia del riego presiembra en los lotes sembrados en octubre permitiendo una buena emergencia inicial y fueron los que obtuvieron los mejores rendimientos (2 a 3,5 Tn/ha), demostrando que la condición hídrica inicial condiciona todo el ciclo.

La diversificación de fechas de siembra y variedades confirmó que es riesgoso apostar a una única fecha. Estrategias escalonadas de siembra, acompañadas de una correcta elección de la variedad (ciclos largos para siembras tempranas, cortos para tardías), permitieron distribuir el riesgo climático.

Otro punto a tener en cuenta fue el monitoreo sanitario y manejo del cultivo. El aumento de la lagarta rosada (Pectinophora gossypiella) y la incidencia temprana de trips (Thrips angusticeps y Thrips tabaci) revelan que el monitoreo intensivo y el control preventivo son indispensables, especialmente ante un ambiente más favorable para las plagas.

Por último, el manejo del rastrojo y prácticas de conservación como la siembra directa sobre gramíneas invernales comenzó a consolidarse como una opción para mantener aumentar la fertilidad de los suelos, reducir la competencia de malezas y la perdida humedad, clave en contextos de estrés hídrico.

En síntesis, el principal aprendizaje es que la adaptabilidad agronómica y la anticipación climática durante estas últimas campañas han sido determinantes para sostener la productividad algodonera.

2. ¿Cómo evaluaría el impacto del riego intermitente sobre los distintos bloques de siembra que se dieron esta campaña? ¿Cree que se podrían optimizar las estrategias hídricas?

El impacto del riego intermitente tuvo un impacto contrastante, dependiendo del momento de siembra y del acceso al agua:

· Octubre: Hubo disponibilidad de riego presiembra, lo que permitió una siembra adecuada y una buena implantación. Sumado a esto, estos lotes se beneficiaron de lluvias bien distribuidas y del riego restituido en enero en pleno pico de demanda hídrica (entre 60 y 90 días después de la siembra), logrando así los mejores rendimientos y estabilidad productiva.

· Noviembre: A finales del mes no se dispuso del sistema de riego, pero las lluvias abundantes (hasta 178 mm en La Abrita, Departamento Silípica) permitieron continuar con las siembras. Estos lotes, al tener floración durante enero, coincidieron con un riego más oportuno, generando también buenos niveles de desarrollo.

· Diciembre: Siembras realizadas con humedad residual y sin riego. Estas fueron las más afectadas, ya que la floración coincidió con el pico de calor de febrero, y aunque el riego se restituyó en ese mes, su efecto fue limitado. Se observó abortos florales y llenado deficiente de cápsulas.

¿Se puede optimizar?

Sí, claramente. Para ello, es clave una planificación estratégica del turnado de riego, priorizando bloques que ingresan a floración. Utilizar algún tipo de monitoreo de cultivo (para determinar estos bloques) acoplado a un sistema de alarma de riego para anticiparse a las ventanas críticas. Establecer fechas de servicio de riego para siembra escalonadas, ligadas a la capacidad de riego garantizado. Una planificación integrada de siembra + riego permitiría minimizar los impactos negativos climáticos que se vienen sucediendo campaña tras campaña. Si se lograra establecer una programación basada en el volumen disponible embalsado al inicio de la campaña se podría realizar una previsión de intención de siembra en fecha óptima (octubre-noviembre). Esto brindaría múltiples ventajas: desde el punto de vista fitosanitario, los cultivos serían mucho más sanos, con una menor cantidad de aplicaciones para el control de insectos; favorecería un mejor desarrollo del cultivo y una mayor calidad de fibra al poder realizar la defoliación en condiciones de temperaturas medias más altas en relación a las fechas tardías; además, la cosecha temprana permitiría salir al mercado antes que otras zonas productoras, lo que podría traducirse en mejores precios de mercado debido a la baja oferta de la época del año.

Sin embargo, debido al manejo actual del sistema de turnado de riego, el riego clave durante el mes de diciembre (periodo crítico de las fechas de siembras tempranas) no ha sido posible durante las pasadas temporadas y el productor evita las siembras tempranas. Como consecuencia, el área de riego —que anteriormente concentraba su fecha de siembra entre octubre y, como máximo, mediados de noviembre— se ve actualmente obligada a extender el período de siembra hasta mediados de diciembre para hacer coincidir el periodo crítico con la alta probabilidad de lluvias y la posibilidad de contar con un turnado de riego.

Las siembras tardías enfrentan mayores riesgos sanitarios debido a la intensificación de la presión de plagas a partir de fines de enero. A esto se suman los riesgos climáticos, como los temporales de abril y las heladas tempranas del mes de mayo al momento de llenado de cápsulas y la cosecha.

3. La variedad DP 1238 BGRR fue mayoritariamente utilizada, ¿cree que sigue siendo la mejor opción para el área de riego del Río Dulce o hay alternativas que se adapten más?

La variedad DP 1238 BGRR mantiene su liderazgo en el área de riego por mérito propio: tiene amplia adaptabilidad edáfica, excelente rendimiento potencial y responde bien bajo diferentes esquemas de manejo nutricional. Es una variedad robusta, especialmente adecuada para siembras tempranas donde su ciclo largo encuentra condiciones óptimas para expresarse.

No obstante, la campaña mostró condiciones cada vez más desafiantes para los ciclos largos, sobre todo si se atrasan las fechas o el riego no acompaña. Aquí es donde aparecen nuevas alternativas que ya se vienen incorporando a los lotes del área de riego del Río Dulce: Guaraní BR de ciclo más corto, buena adaptación a siembras de noviembre-diciembre, aceptable rendimiento; Porá BR de rápida emergencia, muy buena tolerancia a estrés térmico en fases reproductivas, menor requerimiento de manejo.

Estas variedades del INTA presentan ventajas clave para ajustar la estrategia varietal al contexto hídrico y térmico, permitiendo una mejor eficiencia temporal del ciclo. De todas maneras, DP 1238 sigue siendo una excelente variedad, pero la diversificación es una herramienta indispensable para construir sistemas productivos más resilientes.

4. ¿Qué rol tuvieron las siembras tardías en la dinámica productiva y sanitaria de los lotes? ¿Representan una estrategia de manejo sostenible en este contexto climático?

Las siembras tardías cumplieron una función de cobertura del área sembrada en un contexto con interrupción del servicio de riego. Fueron una estrategia frente a condiciones climáticas favorables en noviembre y diciembre, aunque con resultados variables. Desde lo productivo, si bien algunos lotes mostraron buen desarrollo inicial, la ola de calor de febrero coincidió con etapas críticas (floración, llenado), afectando severamente el cuaje de cápsulas y provocando desbalances fenológicos. Desde lo sanitario, las siembras tardías mostraron mayor presión de lagarta rosada (Pectinophora gossypiella) y chinches del género Dysdercus sp. que se incrementaron en esas fechas, un daño que no es cuantificado y a veces no es tenido en cuenta y afecta a los rendimientos de manera severa. Esto obligó a una mayor intensidad de monitoreo y control.

¿Son sostenibles?

¿Son sostenibles?

Depende del contexto. Pueden ser útiles si se dispone de variedades de ciclo corto y agua suplementaria asegurada. Pero, deben insertarse dentro de un sistema rotativo con cultivos de servicio o gramíneas de invierno que contribuyan a la conservación del suelo y cobertura vegetal. También, requieren monitoreo sanitario riguroso y buen manejo de cierre de cultivo. En consecuencia, pueden considerarse parte de un enfoque de adaptación flexible, pero no como práctica sistemática sin respaldo técnico e infraestructural (riego).

5. La campaña mostró una reaparición significativa del picudo del algodonero y la lagarta rosada. ¿Qué tan preparada está la región para enfrentar este tipo de rebrotes en próximas campañas?

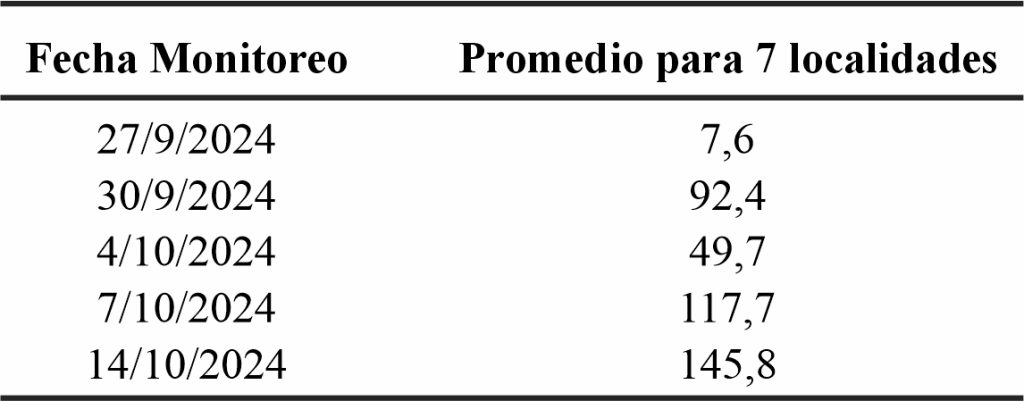

En realidad, el picudo no se presentó en niveles preocupantes esta campaña, lo cual es una buena noticia. Las trampas no registraron caídas significativas en ninguna de las localidades monitoreadas. Por el contrario, la lagarta rosada (Pectinophora gossypiella) fue persistente y se detectó desde septiembre hasta febrero en todas las localidades (Tabla 2), con conteos elevados en trampas (>100 individuos en algunos casos). Su presión se incrementó en diciembre-enero, lo que plantea una seria advertencia hacia el futuro.

Las fortalezas actuales del área de riego son la buena capacidad técnica instalada (INTA, técnicos de campo), la red de monitoreo con trampas y una mayor conciencia de la necesidad de destruir rastrojo postcosecha.

Las debilidades son la falta de sincronía entre siembras y cosechas, que amplía la “ventana verde”, no todos los productores aplican manejo integrado de plagas (MIP) de forma sistemática y algunos lotes tardíos se dejaron sin destruir el rastrojo a tiempo, y en algunos casos sin cosechar, favorece refugios para plagas.

Para las próximas campañas es deseable (urgente) reforzar el monitoreo poblacional de lagarta y picudo, con umbrales de intervención, consolidar planes de manejo sanitario coordinado y promover la adopción de biotecnologías (variedades transgénicas resistentes) más específicas y efectivas (si están disponibles). La región está parcialmente preparada, pero necesita acciones coordinadas y anticipadas para evitar situaciones extremas severas.

6. ¿Cómo afecta la variabilidad en la calidad de la fibra a nivel comercial, especialmente considerando los resultados del HVI obtenidos en las distintas localidades?

A partir de las condiciones climáticas y sanitarias atravesadas durante la campaña 2024-2025 se pueden inferir posibles impactos en la calidad de fibra. La variabilidad en la calidad comercial se vincula directamente con el ambiente climático durante el llenado de cápsulas ya que las altas temperaturas de febrero y la disparidad de lluvias impactaron en el desarrollo del cultivo en fase de llenado de capsulas, pudiendo generar heterogeneidad en longitud, madurez y resistencia, especialmente en siembras tardías. En la sanidad del cultivo en etapas reproductivas debido a la presión sostenida de lagarta rosada (Pectinophora gossypiella), chinches (Tetranychus telarius) y trips (Frankliniella pauscispinosa) durante floración y llenado puede derivar en cápsulas dañadas, fibras cortas y mayor contenido de impurezas. Las condiciones de cosecha como la defoliación forzada por clima nublado en abril, sumado a la necesidad de repetir aplicaciones, puede haber provocado retrasos y mayor exposición de la fibra al ambiente, con riesgos de pérdida de color y brillo. En consecuencia, la variabilidad en la calidad afecta directamente el precio del algodón en función de los parámetros exigidos por la industria textil (color, longitud, resistencia, uniformidad). Esto implica descuentos comerciales por lotes fuera del estándar.

Cabe destacar, que la zona de riego del Río Dulce se caracteriza por presentar parámetros de fibra muy homogéneos a lo largo de la campaña, lo cual representa una ventaja comparativa con las calidades obtenidas en el cultivo sembrado en la zona de secano y es un aspecto que actualmente no se le está dando el valor adecuado.

Otra característica relevante es que, si lográramos una mayor uniformidad en la aplicación del riego, no solo podríamos mantener la calidad de la fibra, sino también logar una alta productividad de manera sostenible y constante durante la campaña.

7. La siembra directa sobre rastrojos de gramíneas de invierno aparece como una práctica creciente. ¿Considera que puede consolidarse como técnica clave de manejo en años de estrés hídrico?

Sí, sin dudas. La campaña 2024-2025 mostró un aumento en el uso de cultivos de cobertura como el trigo, vicia y cebada, que fueron utilizados tanto como antecesores directos como cultivos de servicio. Esta estrategia presenta múltiples beneficios que se vuelven clave en años secos o con riego limitado: ya que mejora la conservación de la humedad del suelo debido a que los rastrojos reducen la evaporación, lo que permite mantener humedad útil para la siembra presiembra, especialmente crítica cuando no se dispone de riego continuo; permite un control de malezas y regulación térmica al reducir la incidencia de especies altamente competitiva por el agua y nutrientes con el cultivo en las etapas iniciales facilitando un arranque más limpio y reduce competencia en estados iniciales; aportan materia orgánica y estructura al suelo especialmente en lotes donde se incluye vicia, que además aporta nitrógeno, favoreciendo una mejor nutrición inicial del algodón; facilitan la siembra en ventanas variables ante la necesidad de sembrar con lluvia o cuando se habilita el riego, contar con una rastrojo que cubra bien el suelo facilita una conservación de la humedad y evita en gran parte el apretado de la siembra ocasionado por la lluvia.

Por todo esto, la siembra directa sobre gramíneas invernales o vicia podría consolidarse como una tecnología clave para sostener la estabilidad del sistema algodonero en escenarios climáticos adversos, si se acompaña con un manejo adecuado de residuos, calibración de sembradoras y el manejo y elección correcta del cultivo antecesor.

De igual manera, al comparar los rendimientos del algodón realizados en siembra directa con los de siembra convencional, la diferencia favorece a esta última. Esto se debe a que la siembra convencional permite una implantación más homogénea del stand de plantas, una mayor velocidad de desarrollo y un mayor porte de las plantas, en relación con la cantidad de nudos finales. Estas características se traducen en una mayor capacidad de fructificación.

Otro punto importante a trabajar es la defoliación del cultivo, que se podría decir ¡es todo un arte! Se puede haber realizado un excelente manejo agronómico durante todo el ciclo, pero si no se lleva a cabo una defoliación adecuada, esto puede afectar directamente la calidad de la fibra, perjudicando seriamente su valor comercial.

Actualmente, el mercado ofrece dos tipos principales de productos para esta etapa: defoliantes hormonales y desecantes. Los primeros permiten ser aplicados cuando el cultivo presenta aproximadamente un 70% de apertura de cápsulas, y el resto se encuentra en madurez fisiológica. En cambio, los desecantes requieren que el cultivo tenga al menos un 90% de apertura para ser efectivos.

El número de aplicaciones y las dosis a utilizar dependerán del índice de área foliar (IAF) presente al momento de la aplicación. Un buen diagnóstico previo y una correcta elección del producto y momento de intervención son claves para lograr una cosecha eficiente y preservar al máximo la calidad de la fibra.

8. ¿Qué rol juega la toma de decisiones sobre densidad de siembra, variedades y manejo del riego en la expresión del potencial del cultivo?

Las decisiones estratégicas sobre densidad, variedad y riego son determinantes para alcanzar el rendimiento potencial del algodón, y esta campaña lo reflejó claramente.

Las densidades excesivas en siembras tardías pueden conducir a mayor competencia entre plantas, retraso en la floración y menor eficiencia de uso de agua, con el riesgo de favorecer a la aparición de enfermedades debido a un alto sombreo acompañado de periodos prolongados con días nublados. En cambio, ajustes adecuados según fecha y variedad permiten una mejor arquitectura y apertura de cápsulas más homogénea.

Como se mencionó antes, el uso de DP 1238 BGRR es altamente eficiente en siembras tempranas, pero en siembras tardías los cultivares de ciclo corto permiten adaptar el crecimiento al ambiente térmico residual y evitar abortos reproductivos por calor extremo.

Por último, el manejo del riego es probablemente el factor más limitante y a la vez más estratégico. Un solo riego presiembra bien aplicado puede duplicar el rendimiento potencial. Luego, la coordinación del riego con los estadios críticos (60-90 días después de la siembra) es esencial para lograr una alta fijación de cápsulas, cápsulas bien formadas y una maduración uniforme con altas calidades de fibra.

El éxito del cultivo no depende de un solo factor, sino de una combinación coherente y sinérgica entre genética, manejo del agua y arquitectura del cultivo. Es decir, el potencial de cada variedad, fecha de siembra y manejo se expresa cuando el sistema está integrado y sincronizado con el ambiente.

La variedad, la densidad de siembra y el manejo del cultivo deben ajustarse al sistema de cosecha disponible. Por ejemplo, el sistema Picker permite trabajar con densidades de siembra más bajas y cultivos más frondosos. En cambio, el sistema Stripper requiere una alta densidad de siembra, un manejo oportuno de los reguladores de crecimiento y el estrechamiento del surco, con el objetivo de obtener cultivos más compactos sobre la línea, lo que facilita una mejor eficiencia en la cosecha.

En casos de siembras tardías, si se dispone de una variedad de ciclo largo como DP1238, se puede optar por estrechar el surco, aumentar la densidad de siembra y realizar un uso más intensivo del regulador de crecimiento, lo que permite acortar el ciclo del cultivo y lograr una madurez más adecuada dentro del período disponible.

9. Desde el punto de vista económico, ¿Cómo impactó el estancamiento de los precios de la fibra y la baja demanda interna en la planificación y rentabilidad de los productores?

La rentabilidad quedó muy ajustada, con márgenes positivos sólo en los lotes de siembras tempranas que alcanzaron rendimientos altos con menores gastos en sanidad. En cambio, los lotes tardíos, con menor rinde, bajas calidades de fibra y una mayor presión de plagas, difícilmente lograron cubrir los costos y en algunos casos no fueron cosechados. El estancamiento de precios no solo afectó la campaña actual, sino que condiciona las decisiones futuras de inversión en el sector. Posiblemente, mejorar los mecanismos de comercialización, financiamiento y trazabilidad permitirá dar más previsibilidad al sector y minimizar los riesgos en las futuras campañas.

10. Pensando a futuro, ¿Qué innovaciones o cambios recomendaría implementar para aumentar la resiliencia del sistema algodonero frente a estas nuevas realidades climáticas y de mercado?

La campaña 2024-2025 muestra con claridad que el sistema algodonero del área de riego del Río Dulce necesita transformarse para resistir escenarios de mayor variabilidad climática y menor estabilidad comercial.

Algunas líneas clave de innovación podrían ser:

· Manejo del riego: programación por bloques según estado fenológico acoplado a un sistema de alarma de riego.

· Diversificación genética y funcional: Fomentar el uso estratégico de variedades de ciclo corto y medio adaptadas a siembras tardías. Incorporar materiales genéticamente nuevos. Reforzar la siembra escalonada con criterios de cobertura fenológica y reducción del riesgo ante situaciones climáticas extremas (olas de calor, temporales, sequías).

· Manejo integrado de plagas con base territorial: Planes de control de lagarta rosada y picudo, con sincronización de fechas y destrucción obligatoria de rastrojos. Introducción progresiva de biocontroladores, como hongos, bacterias, virus, insectos, ácaros o nematodos, utilizados para controlar plagas y enfermedades como una alternativa a los pesticidas químicos, buscando reducir el impacto ambiental y promover la salud de los ecosistemas, y tecnologías BT modernas y eficaces.

· Rotaciones con cultivos de servicio: Consolidar la siembra directa con gramíneas invernales, promoviendo suelos vivos y resilientes. Incorporar Vicia y cebada no sólo como antecesores sino como parte del diseño agroecológico del sistema.

· Mejora del sistema comercial y trazabilidad: Asociativismo para agregar valor, escalar producción certificada (trazabilidad y denominación de origen) y acceder a mejores precios. Articulación con la industria textil nacional y regional para fomentar consumo interno.

· Capacitación y planificación estratégica: Constante formación y capacitación a técnicos y productores. Promover plataformas de seguimiento climático y de alertas sanitarias.

Por todo esto, es necesaria una transición hacia un modelo más adaptativo, diversificado y tecnificado, donde el algodón vuelva a ocupar un lugar central en la matriz productiva regional.

Por todo esto, es necesaria una transición hacia un modelo más adaptativo, diversificado y tecnificado, donde el algodón vuelva a ocupar un lugar central en la matriz productiva regional.

Otro punto importante que debe abordar el área de riego es comenzar a defender y posicionar su producción, ya sea mediante una marca propia o a través de una denominación de origen de su fibra. Como mencionamos anteriormente, esta zona se caracteriza por mantener una excelente calidad de fibra a lo largo de la campaña. Por ello, resulta fundamental trabajar para que el mercado comience a reconocer y valorar los parámetros e índices de calidad que nos representan.

Asimismo, es necesario proteger el parque de maquinaria del sistema Picker, que, lamentablemente, debido a sus altos costos de mantenimiento, muchos productores están abandonando en favor del sistema Stripper. Este último es mucho más económico, pero requiere un manejo agronómico específico y una adecuada preparación técnica para garantizar buenos resultados en el cultivo.